外国语言文化学院(区域国别研究院)是我校“三强”学科体系建设重点单位之一,具备外国语言文学和区域国别学两个一级学科从硕士、博士到博士后流动站的完整人才培养体系,已成为跨学科创新的“全贯通式”教育平台。学院下设中东系、亚洲系、欧洲系、北美系,共涵盖13个专业、14个语种。其中,法语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、俄语、德语、西班牙语和意大利语8个专业入选国家级一流本科专业,区域国别学入选北京市“双一流”学科。

学院现有中外学生1400余人,教职工93人,其中高级职称教师39人(占比42%),拥有博士学位教师61人(占比65.6%)。师资队伍中含国家级重大人才工程特聘教授1人、“万人计划”领军人才1人、“万人计划”教学名师1人、“四个一批”人才1人、享受政府特殊津贴专家2人,北京市教学名师1人、北京市青年教学名师2人、北京市师德先进个人1人。2023年,由学院院长、国家级教学名师罗林教授带领的区域国别学协同创新团队入选第三批“全国高校黄大年式教师团队”。2025年4月27日,中国高等教育学会区域国别学研究分会于北京语言大学成立,罗林教授当选副理事长兼秘书长。

中国高等教育学会区域国别学研究分会在我校召开

我院外国语言文学一级学科实力雄厚,在2024年软科中国最好学科排名中位列全国前12%(A等级),展现出强劲的学术竞争力。学科设有完整的硕士点、博士点及博士后流动站,涵盖外国文学、外国语言学、比较文学与跨文化研究、翻译学、国别与区域研究五个二级学科方向。各方向均形成了鲜明特色与前沿布局:外国文学将“人类共同体理念”融入国别文学研究;外国语言学致力于构建中国特色的外语教学理论与实践体系;比较文学与跨文化研究着力开拓多元多维的理论视角;翻译学注重学术价值与实践应用的统一,逐步成长为一个新兴交叉领域;国别与区域研究则倡导以人文为导向的整体方法论体系。这些方向共同构筑了学科丰富而深入的研究图景。其中,外国文学、外国语言学与比较文学因历史积淀深厚,呈现出根基扎实、持续创新的先发优势;翻译学借助学科融合趋势发展出独立分支,国别和区域研究更成长为新晋一级学科,二者在服务国家战略方面成效显著,展现出鲜明的转型与融合的后发优势。

作为“三强”学科之一的区域国别学,在加快构建中国特色哲学社会科学“三大体系”中占有重要地位,是推动中国人文社会科学研究产生世界影响的重要力量。外国语言文化学院在全国高校中率先设置国别和区域研究二级学科博士点,是增设区域国别学一级学科的重要推动者之一,在推动区域国别学学科建设、构建学术体系、学科共同体、交叉研究平台、人才培养、智库建设等方面做出了大量重要工作。学院汇集了一批知名领军学者,取得了一系列重要成果,已成为区域国别学的重要引领力量。在中山大学科学计量与科技评价研究团队发布的学科基础竞争力统计排名中列全国第四,为全国前3%。

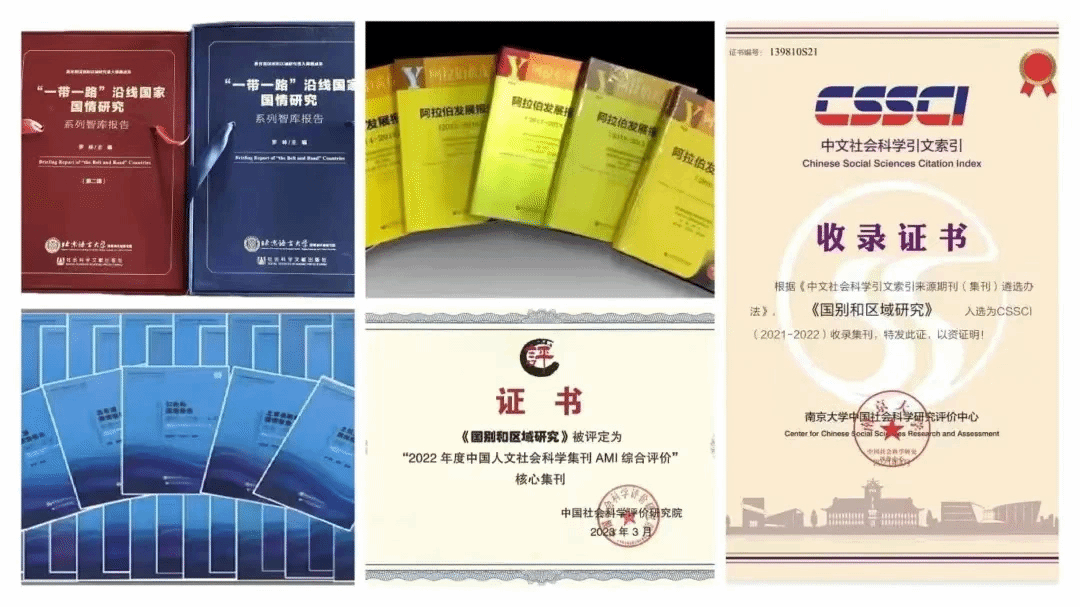

学院还建有多个省部级以上研究中心,其中重点打造的“区域国别研究高端智库”在中东、中亚研究领域处于国内领先地位,阿拉伯研究中心连续两届入选教育部区域国别研究高水平建设单位。学院编辑出版的核心学术刊物《国别和区域研究》已被CSSCI和AMI收录。

外国语言文化学院编辑出版的刊物